Luis Caballero, una pasión inquietante

Menos cercano a las vanguardias que a la tradición, a lo largo de su obra artística escudriñó el cuerpo humano retratándolo desde ese umbral donde el placer y el dolor convergen.

POR Felipe Restrepo Pombo

“Creo que para hacer pintura erótica hay que pintar con materia viva, en ebriedad de vida. Escupir lo que se lleva dentro, hasta quedar fresco, libre, con una sensación física de triunfo y alivio. El equivalente sería mojar el pincel en sangre o en semen, en lugar de trementina”.

Luis Caballero, en entrevista con Fausto Panesso en El Magazín Dominical (edición 643) de El Espectador, Bogotá, 1995.

1. PLACERES PRIVADOS (1943-1961)

Pocos artistas tienen claro su camino creativo desde el principio. Luis Caballero Holguín, en cambio, lo descubrió muy pronto: quería pintar desnudos sobrecogedores. Esta temprana intuición se mantuvo intacta a través de los años y su vida fue una carrera contra el tiempo para lograr su propósito. El día de su temprana muerte, a los 52 años, estaba convencido de que aún le faltaba un largo camino por recorrer. Sin embargo, quienes fueron testigos de su vida intensa y de su conmovedora búsqueda pensaban diferente: creían que Caballero, como pocos, se había acercado bastante a lograr una obra perfecta.

***

Nació en Bogotá, el 27 de agosto de 1943, en un ambiente familiar privilegiado. Su madre, Isabel Holguín Dávila, era nieta del expresidente Carlos Holguín y sobrina nieta del también expresidente Miguel Antonio Caro. Su padre, Eduardo Caballero Calderón, era hijo de Lucas Caballero Barrera, un militar y político liberal de origen santandereano que participó en la guerra de los Mil Días. Desde muy pequeño, Luis estuvo en contacto con el arte y la literatura: su padre fue uno de los novelistas colombianos más prestigiosos del siglo XX. Caballero Calderón, autor de El Cristo de espaldas, Siervo sin tierra y El buen salvaje, entre otras novelas, les transmitió a sus hijos el amor por los libros. “Leer en mi casa era algo normal. Mi papá era escritor y en su biblioteca debía tener unos diez mil libros. Forzosamente uno lee”, contó en una entrevista. Por otro lado, su tío Lucas Caballero Calderón fue uno de los columnistas más importantes del país.

Luis tenía tres hermanos: María del Carmen, Antonio y Beatriz. Fue un niño tímido y consentido, que hablaba muy poco y no tenía amigos. Pero, a pesar de su carácter dócil, tenía una difícil relación con Antonio, el otro varón. Así lo confesó: “Con mi hermano nos odiábamos [...]. Entre nosotros había una relación de fuerza hecha de celos, envidia y poder. Como yo no tenía amigos en el colegio, le prohibía que él los tuviera. Un día no aguantó más y se liberó. Me tocó seguir solo, haciendo dibujos detrás de la capilla”. Esa rivalidad, sin embargo, fue uno de los detonantes de su pasión artística. Muchos años después, Antonio escribiría sobre la tomentosa relación: “Ese odio mutuo que durante los años de la niñez y hasta comienzos de la adolescencia nos mantuvo en un permanente estado de exaltación homicida, interrupta y frustránea, pudo servir para decidir nuestras vocaciones respectivas: la suya de pintor y la mía de escritor. Porque cuando éramos niños, en los tiempos del odio, los dos queríamos ser pintores. Pero nuestros motivos no eran los mismos. Yo quería ser pintor porque en ese entonces pintaba mejor que Luis; y él quería serlo porque aspiraba a llegar a pintar mejor que yo. Yo, por humillarlo. Él, para humillarme. Yo pintaba contra él. Él pintaba consigo mismo”.

La familia Caballero Calderón pasaba largos períodos en Tipacoque, un pequeño pueblo en Boyacá, el lugar de origen de sus ancestros. Allí tenían una casa de campo en la que Eduardo escribía y les enseñaba a sus hijos sobre música, arte y literatura. Ocasionalmente organizaba entre ellos concursos de cuentos o de dibujo, pero tenía que suspenderlos por las constantes peleas entre Antonio y Luis. El padre también pasaba largas horas estudiando la sociedad de Tipacoque para entender los problemas del mundo rural colombiano. Le interesaba tanto la situación social y política que, en 1969, fue nombrado primer alcalde de la población.

Luis tenía pocos recuerdos de esa época: es más, en varias ocasiones dijo que había borrado la memoria de sus primeros años de vida. Lo que sí estaba enclavado en esta era el recuerdo de su primer contacto con la pintura. Su tía Margarita Holguín y Caro, quien también era artista, discípula de Andrés de Santamaría, descubrió la fascinación de su sobrino por el arte. Ella fue la encargada de decorar los muros de la capilla Santa María de los Ángeles, en Bogotá, y lo llevó a visitar la obra. El niño quedó fascinado ante los frescos religiosos. “Las primeras imágenes que contempló Luis Caballero debieron ser pinturas y tallas coloniales por las cuales existía, en el medio bogotano en el cual creció, un verdadero culto no solo de índole religiosa sino social [...]. Se puede afirmar que los primeros cuerpos desnudos que contempló con fervor fueron cristos y mártires de la práctica religiosa tradicional”, escribió su amiga y crítica de arte Beatriz González. Además de enseñarle el arte colonial, su tía Margarita, ya una anciana, lo inició en el oficio de la pintura. “Ella me proporcionó una de las impresiones artísticas más importantes de mi infancia: verla, completamente ciega, pintando paisajes en el jardín de su casa”, contó Caballero.

En 1946, cuando Luis tenía apenas tres años, su padre fue nombrado agregado cultural de la Embajada de Colombia en España. A pesar de que era apenas un niño, ese viaje fue muy significativo en la vida de Caballero. Para comenzar, fue el primer encuentro con Europa: un continente en el que pasaría la mayor parte de su vida. Y también porque empezó a conocer la tradición del arte europeo. Todas las tardes, después del trabajo, Eduardo llevaba a sus hijos a visitar los museos de Madrid, en particular al Prado. Pero no solo los llevaba a ver las obras de arte: los obligaba a memorizarlas y dibujarlas. Esta temprana exposición al arte clásico europeo fue fundamental en la edificación de la sensibilidad de Caballero.

***

El pintor colombiano fotografiado a sus cinco años en Madrid, España (1948).

La familia Caballero vivió diez años en Europa hasta que, en 1957, decidieron regresar a Bogotá. Entonces inscribieron a Luis y a Antonio en el Gimnasio Moderno, fundado por Agustín Nieto Caballero, primo de Eduardo. El Gimnasio Moderno era un colegio elitista en el que estudiaban los hijos de las familias más prestantes de Bogotá. Luis nunca se sintió bien en ese ambiente, ni con los niños de su familia: “Me acuerdo que tenía unos trece años y que todos mis primos iban a jugar. Yo me ponía a pintar o me iba a la capilla con mi abuela. Me ayudaba a nutrir mi orgullo de sentirme más, de creerme más: mis primos estaban jugando y yo rezando. Y sin mucho esfuerzo me convencía de que la religión era importante”. Durante su adolescencia, los templos fueron una suerte de refugio para Caballero. Allí empezó a obsesionarse con las figuras religiosas. Esta impresión –relacionada, desde luego, con su despertar sexual– lo marcó: en sus cuadros siempre intentó reproducir las sensaciones de exaltación que le producían las iglesias.

A los catorce años realizó uno de sus primeros cuadros: un paisaje, pintado al óleo sobre papel cartón. Ya revelaba su virtuosismo y su fascinación por las pinceladas cargadas de color que marcarían sus primeras obras profesionales. Su adolescencia fue un período difícil porque se sentía un extranjero: “No fue una época dichosa. Para hablar de ella recurriré a realidades contrastadas: fiestas-miedo, gimnasia-angustia, amigos-soledad... Pero para entonces, las cosas no eran tan simples. Todo esto era privado y me atemorizaba. La soledad crecía cada vez más. Las primas, la familia, las personas mayores, iban y venían en torno, pero yo me alejaba de los demás, me hurtaba a los placeres cotidianos, orgulloso y testarudo me absorbía en mí mismo”. La soledad y el miedo por sus deseos prohibidos lo convirtieron en un joven reprimido. Algún tiempo después, y frente a los lienzos, Caballero se encargaría de exorcizar esa frustración. “Su adolescencia de colegial piadoso está impregnada de ese cuerpo viril que es humano, demasiado humano. Cuerpo pletórico de pasión y lastimado”, escribió el crítico Conrad Detrez.

Cuando terminó el bachillerato se inscribió en la Universidad de los Andes. En 1961 inició la carrera de bellas artes bajo la dirección del pintor de origen español Juan Antonio Roda, la crítica argentina Marta Traba y el pintor Luciano Jaramillo. Traba lo describe así: “Alumno silencioso y devorado por la timidez; tironeado entre la herencia de una familia de filósofos ironistas y su propia errática fragilidad personal, era preciso que descubriera el erotismo como camino y meta; como la forma ambigua que más convenía a sus dolorosas decisiones, espoleadas, además, por un enorme talento”. Por primera vez en su vida, Caballero no se sintió tan fuera de lugar: en la facultad de Bellas Artes confirmó, seguramente, cuáles eran sus ambiciones artísticas. También se encontró con compañeros que compartían su visión de mundo y que luego se convertirían en importantes creadores: Camila Loboguerrero, María Teresa Guerrero, Amparo Ramírez y, sobre todo, Beatriz González. Esta última se convirtió de inmediato en su confidente, con quien tenía largas e intensas discusiones sobre el arte contemporáneo. También en la universidad, Caballero ratificó su gusto por la pintura figurativa y su aversión por todo lo que fuera conceptual: una convicción irrestricta –según la cual el arte era una disciplina y no una divagación– que lo acompañó por el resto de sus días.

2. LA CÁMARA DEL AMOR (1962-1968)

Durante su corto período como estudiante en la Universidad de los Andes –estuvo menos de dos años–, Caballero refinó sus intereses. Guiado por Roda, se convirtió en un admirador de Velázquez. Y, al lado de Traba, se volvió un experto en historia del arte. Así mismo estudió, maravillado, los frescos renacentistas: “Solo podía encontrar terreno firme para su propia evolución en el Renacimiento. Pero lo tomó, por decirlo así, por el final, por los coletazos del manierismo: Rosso Fiorentino, Pontormo, Parmigianino. En parte, sin duda, porque encontraba en ellos ecos y correspondencias de su propio temperamento”, escribió Antonio Caballero sobre las filiaciones de su hermano. Su apuesta sin concesiones por la pintura figurativa y el dibujo lo distanció un poco de sus compañeros universitarios, quienes apreciaban los performances, las instalaciones y el arte conceptual, y pensaban que el arte tenía que ser comprometido políticamente. Caballero decidió entonces viajar a Europa: allá, pensó, encontraría una respuesta definitiva a sus inquietudes.

El descendimiento de la cruz, Pontormo (1528).

Pero no fue así. Primero pasó una temporada en Madrid –recorriendo los pasos de su infancia– y luego se fue a París, donde se inscribió en la academia de bellas artes de la Grande Chaumière. Desde allí escribía largas cartas a su amiga Beatriz González, en las que le contaba sus aventuras europeas y su lucha con el trabajo. Caballero recorría todos los días los museos parisinos: allí confirmó su amor por Velázquez, Vermeer y Rubens, y su aversión por el Greco. Quedó sorprendido ante los enormes cuadros de Géricault –La balsa de la Medusa– y Jacques-Louis David –El juramento de los Horacios y La muerte de Marat–. No obstante, al regresar a su pequeño estudio e intentar dibujar, se sentía impedido: “Yo aquí estoy desesperado porque nada que aprendo a dibujar [...]. Es espantoso el tener en la cabeza los cuadros más sensacionales y saber que no los puedo hacer... Boberías, estoy empezando a pensar que nunca llegaré a pintar. Es demasiado difícil”. Admiraba a los clásicos, pero no sentía una conexión emocional suficiente con su perfección académica y no le ayudaban a encontrar su estilo. Además de la desesperación por no poder pintar como quería, a Caballero lo exasperaban las posturas de los artistas parisinos, bastante más radicales que las de sus colegas colombianos. Se sentía, de nuevo, fuera de lugar y entró en una profunda crisis.

Sin embargo, en medio de la desesperación, encontró a un artista británico que, por fin, lo ayudó a liberarse. Un alma gemela y un guía infalible hacia el lado más oscuro del arte.

***

Con su enorme tamaño, La balsa de la Medusa,de Théodore Géricault (1819), fue uno de los cuadros que más impresionó a Caballero durante sus visitas diarias a los museos de París.

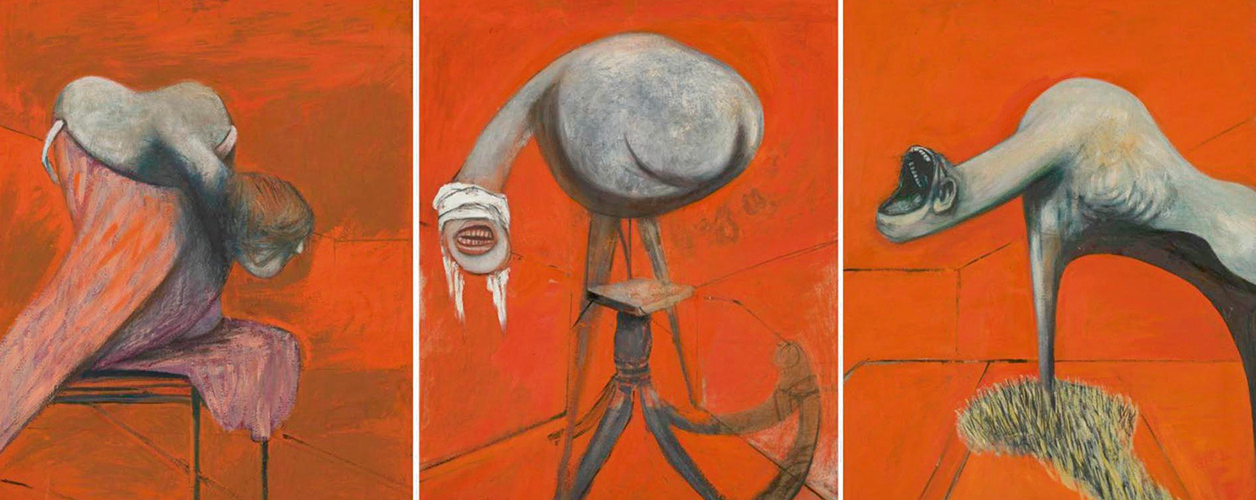

“Para mí Bacon es un profeta, un pintor sensacional que tiene hoy el papel que tenía Picasso en los veinte [...]. Mis conceptos sobre la pintura han cambiado totalmente. He renegado de todas mis meninas y estoy dedicado a copiar a Bacon de la manera más descarada”, le escribió Caballero a Beatriz González en una carta de 1963. Aunque seguramente ya conocía la obra del artista británico Francis Bacon, fue en ese momento cuando la descubrió en toda su magnitud y empezó a encontrar paralelos con su propia búsqueda pictórica. La obra de Bacon, llena de angustia, ira y teatralidad, se convirtió en un referente para el colombiano. Los retratos y los desnudos del británico –escenas oscuras en las que la agonía y el éxtasis se mezclan– lo impresionaron y lo transformaron como artista.

Los puntos en común entre los dos –que, por cierto, nunca se conocieron– son sorprendentes. En diferentes ocasiones Bacon dijo que el azar era uno de los pilares de su obra; esta idea también obsesionó a Caballero: “Yo creo que el azar es muy importante en la pintura: saber aprovechar el azar. No tanto dejar que el azar lo lleve a uno, sino más bien conducir el azar mismo”. De la misma manera, ninguno de los dos quería que sus cuadros fueran narrativos y aspiraban a que conmovieran a sus espectadores por sobre todas las cosas: “Tal vez lo que me interesa es captar la apariencia de la muerte, que está mirándonos diariamente”, dijo Bacon en una entrevista. Y, como si fuera poco, ambos tuvieron una existencia trágica, acompañada muy de cerca por la muerte.

Pero Bacon no fue la única influencia durante esos años de formación. Caballero también descubrió a otros pintores que, como él, aún creían en el poder de la figuración. El encuentro con las obras de Allen Jones, Willem de Kooning y Roberto Matta fue un alivio y lo estimuló a pintar de una manera diferente. “Imagínese una mezcla de Bacon, De Kooning y Nicolas de Staël. Fondos planos, lisos, recortados y de colores francos, chillones a veces, sobre los que se destacan figuras humanas muy inventadas, de color muy trabajado. Toda clase de contrastes: figuras en movimiento sobre fondos estáticos, colores chillones, pero pedazos muy delicados”, así le describía, con especial entusiasmo, sus nuevos cuadros a Beatriz González. Además de las influencias pictóricas, Caballero también empezó a beber de otras fuentes: “Como un émulo de Sade, Henry Miller, Bataille, Jean Genet y William Burroughs, pero sobre todo como un contemporáneo de Mapplethorpe, Caballero resolvió batirse en el campo de la sexualidad reprimida”, escribió el crítico de arte Álvaro Medina. El pintor encontró en ese grupo de creadores –especialmente en los escritores de la Generación Beat y en algunos fotógrafos experimentales– un gesto nihilista, muy similar al que él deseaba expresar.

Pero Caballero seguía decepcionado por la actitud de los artistas parisinos. Su defensa a ultranza de la pintura figurativa tenía cada vez menos adeptos en la capital francesa. En 1966 hizo, por primera vez, una exposición individual en una galería francesa: la Galerie du Tournesol. Sus obras fueron recibidas con muy poco entusiasmo. “Eso sí le digo que el panorama pictórico de París es desolador [...]. Los franceses miran con desconfianza todo lo que no es francés: y aquí son nombres dudosos Appel, Jorn, Bacon, Dubuffet mismo, ¡con todo y ser francés! Aquí se ignora la pintura inglesa y la pintura gringa. Los gringos, Beatriz, qué justo es confesarlo, están haciendo cosas sensacionales, llenas de vida y juventud. Pop, pop, pop... ¿Sabe cuáles son las mejores exposiciones que se ven hoy en París? Las de los suramericanos”, escribió en otra carta. Es interesante detenerse en esta confesión pues, por lo general, su obra se asocia con la de los pintores clásicos europeos. Pero él mismo se sintió –al menos en su juventud– más cercano al arte latinoamericano y estadounidense.

Fue tal vez por esa convicción que, en 1966, Luis Caballero decidió regresar una vez más a Colombia. Pero ya como un hombre diferente y como un artista con una vocación definida.

***

Tres estudios para figuras en la base de una crucifixión, Francis Bacon (1944).

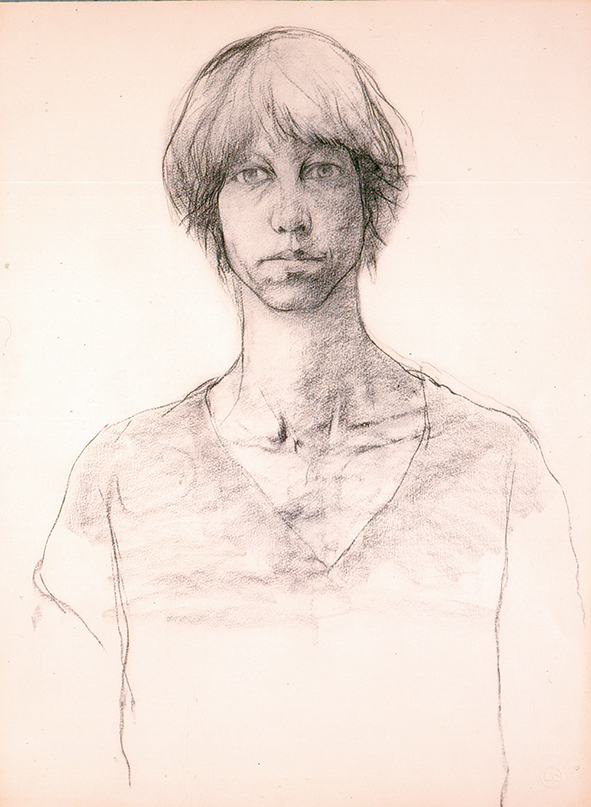

Esta vez Caballero no regresó solo. Durante su época de estudiante en la Grande Chaumière conoció a la pintora estadounidense Terry Guitar. Se casó con ella y, cuando decidió regresar al país, ella lo acompañó. A los 24 años, Caballero aún no había asumido su homosexualidad, pero sabía que la relación con Guitar no tenía una naturaleza sexual: “Tal vez fue con ella y por ella que empecé a tomar en serio la pintura y a pensar que la pintura servía para algo y no simplemente para pintar [...] me casé con ella y vivimos juntos muchos años. Pero lo que sentía y siento todavía por ella es una enorme admiración y respeto como ser humano y como artista”, explicó en una entrevista. No obstante, el hecho de que se casara demuestra que Caballero no se sentía cómodo con su propia identidad. Y esa frustración, posiblemente, le impedía desarrollar su obra de la manera que soñaba; de hecho, en esa época seguía pintando figuras femeninas.

Al poco tiempo de instalarse en Bogotá, fue nombrado profesor en las universidades Jorge Tadeo Lozano y los Andes. Se instaló con su esposa en un pequeño apartamento en el centro de la ciudad. Así describe Beatriz Caballero el excéntrico estilo de vida de su hermano mayor: “Tenía 24 años, usaba unas gafas gruesísimas, el pelo largo y una capa negra para salir de noche [...]. Vivían en la callecita que sube a la Universidad de los Andes. No era un espacio muy grande y ahí mismo dormían, cocinaban y trabajaban los dos. Las cortinas eran de papel; la mesa, una tabla sobre burros abarrotados de tarros de pintura, frascos de mayonesa con pinceles, herramientas, pegantes y bolsas de papel en las que indistintamente había yeso y harina de trigo, mucho olor a trementina y, contra las paredes, bastidores de madera con telas pintadas por ambos lados. Y por todas partes dibujos, dibujos y dibujos: junto al teléfono, en las paredes, en las revistas, arrugados, hechos bolas de papel, en la caneca, en el baño”.

Caballero alternaba sus cursos de arte con intensas jornadas en su estudio. Trabajaba con energía, pero, en el fondo, sabía que no estaba logrando el resultado ideal: “Mis cuadros en esa época eran una mezcla de Matta, De Kooning y Bacon... hice una pintura de vanguardia pero creo que era una pintura frívola y fácil. Formas demasiado gratuitas a las que les faltaba una necesidad”. En Colombia, su trabajo empezó a ser reconocido. Expuso en universidades de Cali, Bogotá, Popayán, en la Biblioteca Luis Ángel Arango de Bogotá y en el XIX Salón Nacional de Artistas, con muy buenos resultados. Poco a poco, la crítica empezó a apoyar su obra.

Woman and Bicycle, Willem de Kooning (1953).

Retrato de Terry Guitar,Luis Caballero (1975).

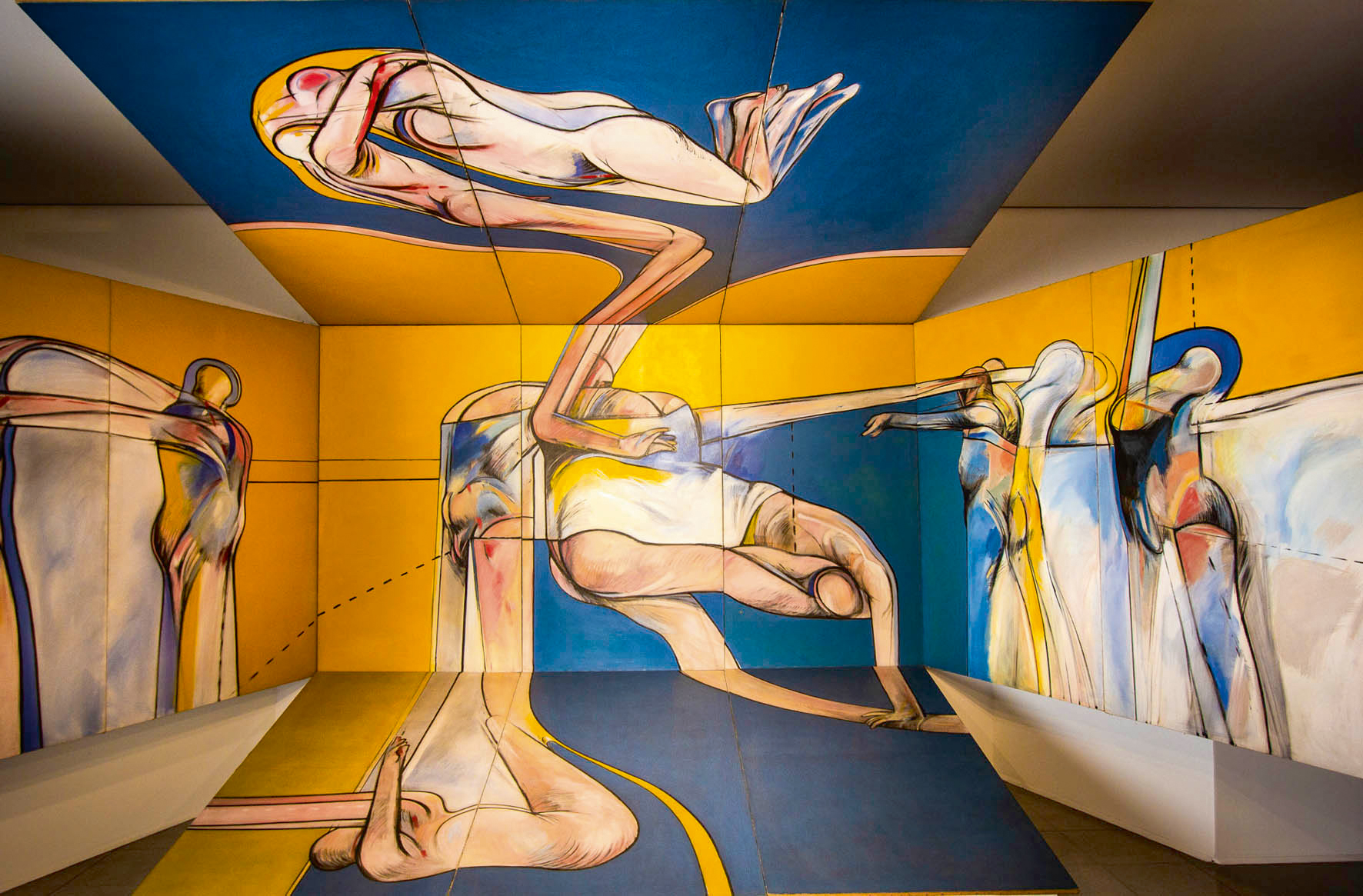

Para entonces, una de sus mayores preocupaciones era el espacio: “Es indispensable y me parece el problema más difícil [...]. Sin embargo, le quita fuerza a la pintura, le quita el choque contra la superficie [...]. Quiero entonces mezclar ambas cosas, que la tela sea el gran plano pintado que se ha vuelto en la pintura moderna, pero que ese plano se rompa y que tenga perspectivas y espacio, y en el espacio figuras sordas, obscenas, muy bien pintadas, colores trabajados y que se estrellen contra las superficies crudas”, escribió. Esa preocupación lo llevó a trabajar en un políptico de varios metros, compuesto por trece paneles. Su idea era crear un espacio tridimensional, uniendo los lienzos. En su pequeño apartamento no podía armar la pieza completa y se tenía que contentar con observarla por partes. Cuando la terminó, presentó la pieza brevemente en la Biblioteca Nacional de Bogotá. Luego la envió por correo, segmentada, a la Primera Bienal Iberoamericana de Pintura Coltejer, en Medellín. A los pocos días ganó el primer premio.

Aunque la obra no tenía título, la crítica la llamó La cámara del amor. Según Alexandre Cirici Pellicer, uno de los jurados, recordaba los mejores trabajos de Matta y Wifredo Lam. “Esa caja plástica sería conocida como La cámara del amor, la cual en realidad era el primer laboratorio de su obsesión: apoderarse, con la pintura, del cuerpo que desea. Hacerlo suyo, en el placer y la tortura. En el éxtasis y la caída. En el esplendor y la ignominia”, escribió Juan Gustavo Cobo Borda. La obra fue desmontada y, por muchos años, permaneció desarmada y en pésimas condiciones. Gracias al esfuerzo de la familia Caballero y otros amigos fue restaurada y expuesta de nuevo en 1997. Pero, en los sesenta, el premio que recibió Caballero lo catapultó a otro nivel y lo convirtió en uno de los artistas más cotizados de su generación. Era invitado constantemente a exponer en galerías y museos, y su carrera parecía por fin haber despegado.

Pero el pintor no se sentía conforme y quería tomar otro rumbo. Y, para lograrlo, tenía que alejarse. Así que Caballero decidió regresar a París, en 1969. Usó el dinero del premio. Su hermana fue testigo de la partida: “Compró dos pasajes para irse él y Terry a París, dejaron su trasteo en la mansarda de la casa y nunca volvieron”.

Pintado por Luis Caballero en 1968, este políptico sin título fue bautizado por los críticos

como La cámara del amor.

3. LA PACIENCIA DEL DIBUJANTE (1969-1980)

El retorno a París no fue fácil. Ya en Colombia, Caballero tenía serias dudas sobre sus elecciones artísticas, y en Francia estas se agudizaron: “¿A qué me vine a París? Ni yo mismo lo sé. Tal vez fue un inmenso acto de ambición, o el simple placer de volver al pasado. ¿Para qué pintar? [...] ¿Llamarse artista y creerse Dios, pintar cuadros como quien prepara una mayonesa o confesarse en el taller y mostrar todo lo que se siente o se piensa? [...] ¿A quién le pueden interesar mis sueños eróticos? A nadie, a nadie”, confesó en una dramática carta. Su desazón se agudizó cuando fue invitado a representar a Colombia en la Bienal de París de 1969. Ahí se encontró cara a cara con las obras de artistas jóvenes, casi todos menores de 35 años, de 85 países. Caballero fue el único, en toda la muestra, que presentó pinturas. En medio de “laticas que se mueven, canecas de basura y lucecitas de colores ‘producto de la sociedad de consumo, de la angustia nuclear y del pensamiento cibernético’ ”, el pintor sintió que no pertenecía al mundo del arte. No obstante, esta experiencia no lo derrotó. Lejos de darse por vencido y en contravía de lo que dictaban las tendencias, se sumergió en una disciplina que disfrutó desde joven: el dibujo.

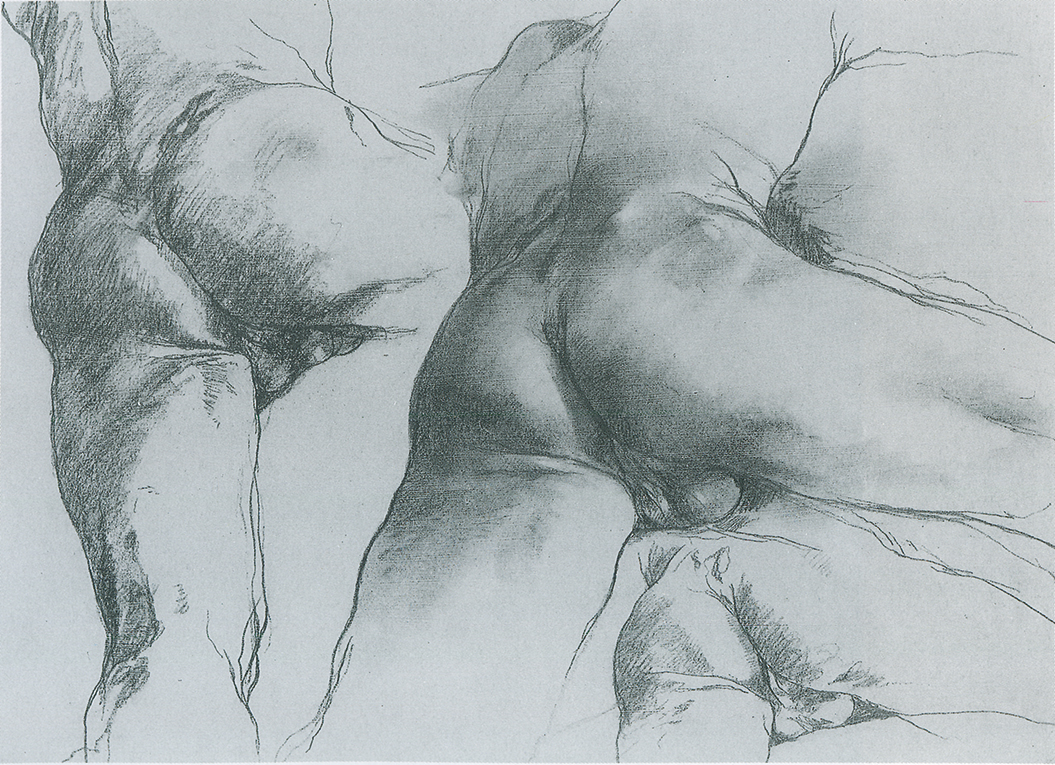

Sin muchas ambiciones comerciales –a pesar de que el hiperrealismo empezó a tener bastante éxito por esa época–, Caballero empezó a dibujar, compulsivamente, figuras masculinas con lápiz sobre papel. Hacía sus ejercicios con paciencia, pero con la certeza de que por fin iba por el camino adecuado. Esta vez, sin ningún pudor, esbozaba cuerpos de hombres con volumen. Ya no le interesaban las figuras ambiguas de los años anteriores. Caballero se alejó completamente del color –apenas hay unos toques de verde, vinotinto y gris en esas obras– y se concentró en el trazo de la línea, el volumen y el espacio. El escorzo cambió y también empezó a insertar elementos diferentes –como lazos, cintas o ventanas– en sus composiciones. Si bien no se puede decir que inició una etapa realista, sí es evidente que se distanció bastante del tono surrealista de La cámara del amor.

En esta época, Caballero también dibujó naturalezas muertas e intentó composiciones muy alejadas de su universo pictórico. Todo esto en busca de su identidad. “A diferencia de la mayoría de artistas colombianos, que pintan a partir de las modas, Luis Caballero encontró el arte a partir de sí mismo, de sus vivencias y de sus miedos”, le dijo el crítico Álvaro Medina a la revista Semana. Fue gracias a su entrega al dibujo que Caballero encontró la libertad deseada y empezó a dominar, como pocos, el oficio.

En la década de los setenta, Caballero se volcó hacia el dibujo y sus posibilidades expresivas. En esta pieza de 1971 se pueden observar vestigios de un estilo anterior, de cabezas sin rostros, presente en obras como La cámara del amor.

***

A finales de los setenta, Luis Caballero era un artista completo. Por un lado, había encontrado un medio, el dibujo, para expresar lo que antes no había logrado expresar. Esa liberación también le permitió transformar su vida: aceptó su identidad. En la soledad de su buhardilla parisina, después de separarse de su esposa, empezó a sentirse cada vez más a gusto. Allí entendió que su arte no necesitaba etiquetas: “Soy un colombiano en París [...] no un europeo. Yo no creo en un arte internacional o, mejor dicho, en un lenguaje internacional, porque me parece que el lenguaje está siempre condicionado por mil factores distintos que son distintos en las distintas partes del mundo”. Durante esa década, su reputación como artista se consolidó y fue invitado a exponer en diferentes ciudades del mundo: Madrid, Ámsterdam, Nueva York, Tokio, entre muchas otras. El éxito, esperado por tanto tiempo, reafirmó su decisión de ser dibujante: “Dibujar no es reproducir la realidad sino tratar de apropiarnos de la emoción fugaz y siempre distinta que produce en nosotros esa realidad. Degas lo sabía muy bien cuando decía que el dibujo no es la forma sino la manera de ver la forma”, escribió en el catálogo de una exposición en París. En 1978, obtuvo el primer premio de dibujo en la Bienal de Rijeka, en Yugoslavia.

Al mismo tiempo, Caballero perdió el poco interés que le quedaba por el arte contemporáneo. Específicamente rompió sus ataduras con Bacon: reafirmó que el británico había sido su mayor influencia, pero que ya no lo necesitaba más y había encontrado su propio lenguaje. Así mismo, empezó a experimentar de nuevo con la pintura y los grandes formatos. Después de una exposición en Holanda en 1974, Caballero sintió la necesidad de buscar otros modelos. Volvió a estudiar a los manieristas, especialmente a Pontormo, Rosso Fiorentino y Bronzino, lo que lo llevó a pintar una serie de cuadros conocida como los Dibujos anecdóticos, que expuso en Madrid. De la misma manera, volvió a estudiar la obra de Géricault y Miguel Ángel: esta vez desde la perspectiva de los cuerpos voluptuosos y torturados.

Sin título, Luis Caballero (1976). Técnica mixta sobre papel.

A pesar de haber alcanzado una maestría absoluta en el dibujo, Caballero volvió a explorar otros formatos, nuevas técnicas que le permitieran representar el cuerpo perfecto. Esa era su mayor obsesión: “Desde que empecé a pintar seriamente yo solo he pintado el cuerpo humano por ser este el único tema que me apasiona de verdad, y a través del cual me siento capaz de expresar cualquier cosa”, dijo. Esta búsqueda, que desde entonces no se detuvo, fue admirada por los críticos: “Ser un artista de la figura humana implica un triple y difícil compromiso. Requiere la búsqueda de un estilo en medio del más espléndido y variado sujeto de la historia del arte, exige la más absoluta creencia en el hombre y demanda, hasta cierto punto, un ir contra la corriente. No son muchos, por lo tanto, quienes aceptan tal compromiso”, escribió Germán Rubiano.

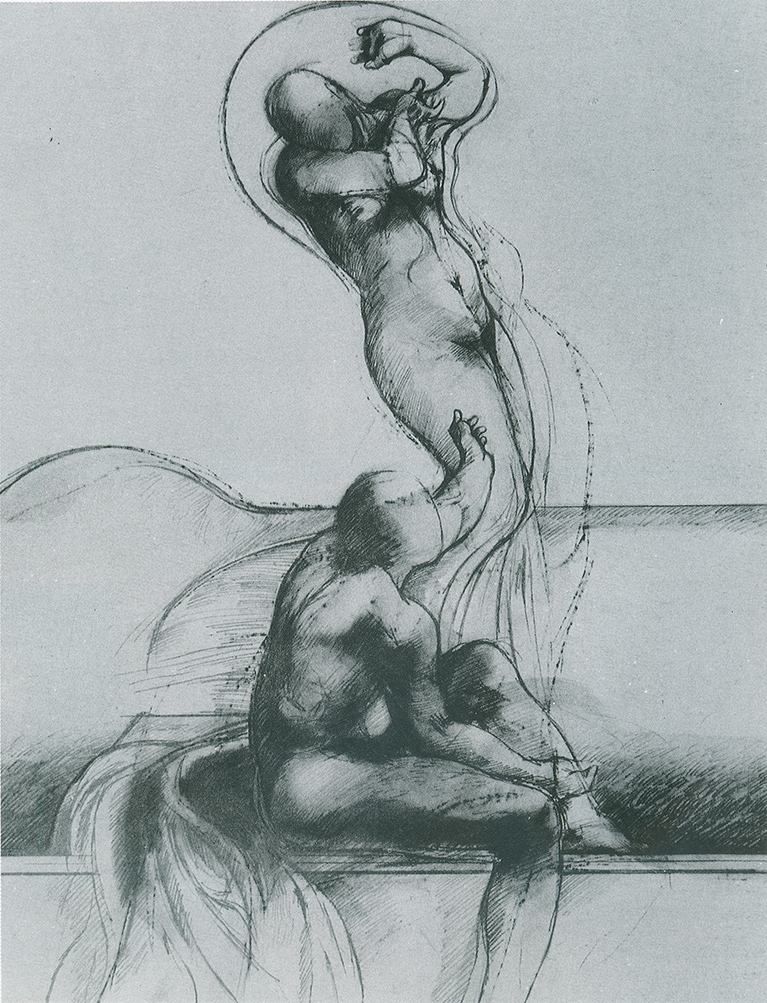

En medio de su experimentación, Caballero empezó a cambiar su método de trabajo. Utilizaba cada vez más modelos que posaban desnudos –se dice que varios de ellos fueron sus amantes– y también se inspiraba en fotografías e imágenes que veía en los periódicos. “En general, las ideas vienen de los dibujos que hago del natural, pero también pueden venir de algo que veo de repente, o de una foto en un periódico, o de una foto que yo hago, o inclusive de un cuadro que veo por primera vez. De todas maneras, siempre es una especie de visión repentina. A partir de algo veo una imagen: esa imagen se vuelve inmediatamente un cuadro en mi cabeza. Luego hago un dibujo rápido. La anoto, la apunto, la escribo, la describo para no olvidar”, le contó en una entrevista a Ramiro Ramírez. Así mismo, Caballero volvió a una de sus pasiones originales: las figuras religiosas. Esta vez, sin embargo, las empezó a estudiar desde una perspectiva abiertamente erótica: en la crucifixión, el motivo de la piedad y el cuerpo de Cristo encontró un contraste, fascinante, entre el placer y el dolor. Durante ese período, su principal modelo fue Miguel Ángel, en particular las esculturas de los Esclavos elaboradas originalmente para la tumba de Julio II en la basílica de San Pedro. “Que Luis haya escogido estas obras religiosas como modelos implicó ciertas paradojas, de las cuales, sin duda, tenía conciencia. En primera instancia entendió el erotismo inherente de muchas de esas escenas barrocas de pasión y su contenido sadomasoquista”, escribió Edward Lucie-Smith.

Esta nueva aproximación a lo religioso abrió una veta definitiva en la sensibilidad del pintor. El camino de las figuras religiosas lo llevó, sutilmente, hacia una nueva propuesta. Al respecto, Beatriz González escribió: “El formato de los cuadros se afectó en búsqueda de efectos propios de la pintura religiosa; por ello aparecieron trípticos y polípticos. Inspirado en la iconografía cristiana, produjo figuras en las que fundió erotismo y misticismo, pero que fueron más que todo emociones y temores, angustias religiosas: la conciencia del castigo”. No solo en el formato, sino en la intención, la obra de Caballero dio un giro: sus lienzos se convirtieron en un campo de batalla en el que lo erótico sería una fuerza imparable.

***

Estudios para el techo de la Capilla Sixtina y para la tumba del papa Julio II,

Miguel Ángel (1508).

A pesar de que Caballero se dedicaría durante los años siguientes a trabajar en formatos y técnicas diferentes, nunca dejó de sentirse un dibujante. Varias veces reafirmó esta convicción en entrevistas y escritos. Su fidelidad a esta disciplina marcó a otros artistas de las generaciones siguientes, como Luis Cantillo, un dibujante bogotano, quien le dijo a la revista Semana: “Para los artistas de mi generación el dibujo es visto como un arte menor. Pero la verdad es que todas las obras de arte tienen origen en el dibujo. Y en ese sentido, Caballero es un maestro”.

Para Luis, el color siempre fue un elemento mucho menos importante que la línea, la forma y el volumen. Tanto así que la mayoría de sus cuadros nacían a partir de esbozos. “El dibujo permite ser menos realista y a la vez más real, más directo y a la vez más simbólico (porque el dibujo es ya en sí una abstracción). Me permite mostrar sin relatar, evitando que la escena sea simplemente anecdótica”, explicó. Y, no cabe duda, sus dibujos alcanzaron un alto nivel de realidad: por su calidad magistral, por su fuerza y por su profundidad emocional.

4. LA BATALLA DEL DESEO (1981-1990)

A principios de los ochenta, Caballero se instaló en un nuevo estudio, situado en el 14e arrondissement, al sur de París: una pequeña habitación de artista sobre la rue d’Alesia. Ahí pasaría el resto de su largo exilio europeo. Su amigo el crítico de arte Edward Lucie-Smith describió así el lugar: “Al pasar el umbral, se tiene la sensación de entrar en la escenografía perfecta para la ópera La bohemia, de Puccini. De hecho, el estilo de vida de Caballero y del pequeño círculo de artistas latinoamericanos en París, al cual él pertenece, se asemeja más al del artista profesional del siglo XIX que al de la mayoría de los pintores y escultores ingleses que han alcanzado un grado comparable de reconocimiento. Es una vida austera y de dedicación, entregada por completo al proceso de hacer arte, bien indiferente a las comodidades físicas”. En efecto, su estilo de vida –y su ambición creadora– era comparable al de un artista romántico: como un Delacroix moderno, Caballero se entregó con desenfreno a la pintura.

Luis dibujando en su estudio en París.

Pasaba días enteros frente a sus lienzos enormes, repitiendo, una y otra vez, las imágenes que lo obsesionaban. Su imaginación se alimentaba de las fuentes más diversas: desde los cuadros de Géricault hasta películas pornográficas homoeróticas. Caballero quería aproximarse al cuerpo desde todas las perspectivas posibles. Incluso empezó a coleccionar recortes de imágenes de cadáveres, de cuerpos torturados y de masacres que encontraba en periódicos y revistas, como lo hizo también Bacon. “Yo siempre pinto el mismo cuadro, la misma agonía de hombres desnudos [...]. Simplemente porque la verdad es que no he llegado a pintarlo todavía tal como quiero hacerlo; por eso insisto... Y para llegar a eso me sirvo de todos los recursos, desde los más bajos hasta los más sofisticados, desde las fotografías de asesinatos sórdidos hasta la historia entera del arte”, dijo. A Caballero le preocupaba mucho lo que ocurría en Colombia, que para entonces vivía una de sus épocas más violentas. Y aunque su obra nunca hizo referencia a ninguna realidad política o social concreta, algunos sostienen que la violencia colombiana estuvo muy presente en su obra desde entonces. En todo caso, a partir de ese momento empezó a viajar todos los años a pasar temporadas largas en su país. Ahí comenzó a retomar el contacto con los artistas de su generación.

En 1981 murió su madre, Isabel Holguín Dávila. Aunque no tenía una relación especialmente fuerte con su familia, la pérdida lo afectó muchísimo. De otros aspectos de su vida privada durante esos años se sabe poco. Básicamente porque Caballero era muy reservado en sus comentarios y apenas hablaba con sus amigos más íntimos. Sin embargo, en 1986, se confesó con José Hernández. A partir de las largas conversaciones que mantuvieron durante meses, Hernández publicó un libro, Me tocó ser así, en el que revelaba muchos secretos artísticos y situaciones desconocidas de la vida de Caballero. Entre ellos, el pintor aceptó por primera vez públicamente que era gay. Me tocó ser así es, sin duda, uno de los documentos más interesantes para entender las claves de su trabajo.

Este óleo pintado por Caballero en 1978 fue portada de la primera edición de El fuego secreto, novela de Fernando Vallejo.

Sin título, Luis Caballero (1978). Técnica mixta sobre papel.

La publicación de la entrevista con Hernández coincidió con algunos de sus cuadros más intensos. Caballero pintaba ya con absoluta libertad: “Rechazando la supuesta derrota de la pintura, Luis Caballero trató de duplicar su confianza en ella y concederle los máximos poderes de comunicación”, escribió la crítica Marta Traba. La tensión entre erotismo y violencia está marcada en la obra de esa época por sombras intensas y escorzos dramáticos. Su paleta es muy oscura y hay muy poco color: apenas algunas tonalidades metálicas. “Pudo mezclar placer y dolor para plasmar imágenes que son una síntesis de belleza, horror y deseo [...]. Para él, se trataba de mostrar cómo lo carnal y lo espiritual suelen confundirse bajo formas de amor y violencia, o de ternura y terror. En artes plásticas, algunas de las esculturas y pinturas que representan la Flagelación, el Ecce Homo, la Crucifixión, el Descendimiento, la Pietá y el Cristo yaciente poseen en alto grado la dilogía que Caballero supo desentrañar de los altares y poner al servicio de su propio arte”, escribió Álvaro Medina.

Su obra generaba cada vez más interés internacional y empezó a ser expuesta alrededor del mundo. En solo cinco años viajó por museos y galerías de diferentes ciudades: Bruselas, París, Cannes, Hannover, Madrid, Ginebra, Berlín, Colonia, Núremberg, Montreal, Nueva York, Chicago, La Habana, Ciudad de México, por solo mencionar algunas. A los 45 años, Caballero era –junto a Botero y Obregón– uno de los artistas colombianos más exitosos de su tiempo.

***

A medida que pasaban los años, las convicciones de Caballero se hicieron más fuertes. Cada vez estaba más seguro de sus decisiones artísticas y le daba poca cabida a la experimentación. “El arte juega con el arte y reflexiona sobre sí mismo con sutilezas y bizantinismos cada vez más refinados. Los artistas se han vuelto gramáticos, pero en el arte, creo yo, importa no la gramática sino la poesía, ya que la pintura se hace con imágenes y no con ideas”, escribió en un texto titulado “Es el cuerpo lo que yo quiero decir”, de 1995, en el que sugería muchas de sus motivaciones e inquietudes artísticas. Para entonces ya estaba absolutamente convencido de que su obra no necesitaba explicaciones: que, como la poesía, estaba diseñada para ser sentida, no entendida. Tampoco le interesaba la narración. El gran error de la pintura figurativa, para él, era su naturaleza forzosamente literaria. Su ambición era que lo pictórico primara sobre lo literario. Y para lograrlo apelaba a una pintura cada vez más intensa en la que estallaba el erotismo.

Sin título (1981). Lápiz sobre papel.

Ahora, cuando Caballero hablaba de lo erótico no se refería a lo sexual. “El erotismo es lento y el sexo es rápido”, le dijo a Ramiro Ramírez en una entrevista. “Yo hacía una pintura rápida. Esto duró hasta el año 68 con el cuadro de la Bienal de Coltejer que fue una especie de resumen y apoteosis de esas formas orgánicas, directas y brutales”. El artista veía su relación con la pintura como un evento sensual, en el que entraba en una comunión íntima con sus figuras. “Una primera fase del cuadro me exige un trabajo fijo y desapasionado. Luego viene la segunda parte que es la sensual, la erótica... Y es ahí en donde reencuentro el sensualismo que tuve al hacer los dibujos, y se añade a la sensualidad de pintar, más la sensualidad cada vez más fuerte de unión erótica y casi carnal entre la figura que estoy pintando y yo mismo”, contó sobre su método de trabajo. En todo caso, la pulsión erótica en su pintura se hizo más evidente hacia la segunda mitad de la década de los ochenta.

Por otro lado, su pintura empezó a tener una fuerte influencia de Goya. Si bien Caballero nunca consideró al maestro español como una de sus referencias, poco a poco este se convirtió en una presencia muy evidente: sobre todo en el dramatismo de las imágenes y en el uso de una paleta de color más dura en la que predominan el rojo y el verde. “La búsqueda de Caballero está emparentada con la del pintor de El 3 de mayo en Madrid o de Saturno devorando a un hijo. Con vehemencia el pintor conjuga los tonos: verdes de terciopelo ralo, ocres y, sobre la piel, el mate de amarillos aceitunados, el blanco y el pardo sombríos”, escribió Conrad Detrez. La admiración por Goya se haría cada vez más fuerte, hasta el punto que, hacia el final de su vida, se convertiría en el artista favorito de Caballero. Cuando el colombiano pintaba cuerpos sangrantes y desmembrados tenía en la cabeza, muy seguramente, las imágenes más crudas del español. Aunque con diferencias evidentes: “A veces, a Caballero se le relaciona directamente con los colores de algunas de las últimas pinturas de Goya. Sin embargo, la diferencia formal es visible de inmediato: mientras Caballero basa todo su trabajo en la belleza y el atractivo de ‘sus’ cuerpos, Goya emplea conscientemente distorsiones grotescas y bizarras con el fin de subrayar las situaciones fuera de lo normal, o de caracterizar o desenmascarar ciertos individuos”, explicó Jens-Uwe Brinkmann.

Sin título (1984). Técnica mixta sobre papel.

La obra de Caballero empezó a cotizarse cada vez más en Europa gracias a tres galerías: la Lietzow de Berlín, la Albert Loeb de París y la Fred Lanzenberg de Bruselas, encargadas de comercializar su trabajo. Su éxito coincidió con un nuevo interés por la pintura entre coleccionistas y críticos, que tuvo un auge a finales de los ochenta. Sus exposiciones eran admiradas por la intensidad de los cuadros. Como lo comentó Donald Goodall: “Entrar a una exposición de dibujos y pinturas de Luis Caballero es como llegar a la escena de un campo de batalla antes o después de ocurrida. La mayoría de sus protagonistas todavía se encuentran allí. La lucha es invisible. Los enemigos son reales mas no visibles, pues se trata de ideas y de actitudes”. Efectivamente, Caballero prescindió cada vez más de narraciones y sus cuadros daban la impresión de ser abstractos, predominaban las manchas y los fragmentos de cuerpos: “No le interesa el individuo, por ello elude cualquier descripción de individualidad fisonómica. Los rostros nunca son detallados, la expresión facial nunca sirve como elemento distintivo”, escribe Brinkmann.

Pero, a pesar de la admiración general que despertaba su arte, Caballero aún se sentía insatisfecho. “Tengo 46 años y me doy cuenta de que debo hacer de una vez por todas los cuadros que estoy buscando hace veinte años. Siempre pienso que el próximo año estaré listo. Ahora me digo: ya tengo los conocimientos necesarios, no estudiaré más, puedo lanzarme porque ya estoy en el futuro”, dijo en una entrevista al diario El Tiempo. La insatisfacción siempre fue uno de sus mayores incentivos: jamás estaba absolutamente conforme con los resultados y no lo dejaba descansar el deseo de encontrar la perfección. Y esa insatisfacción siempre lo llevaba a encontrar nuevos retos. Como ocurrió en 1990, cuando decidió embarcarse en el proyecto más ambicioso de su vida.

***

Durante un viaje a Bogotá, Caballero se encontró con Álvaro Medina, uno de los críticos de arte mejor informados del país. Los dos empezaron a discutir sobre la situación de las galerías en la ciudad y coincidieron en que el circuito del arte mostraba obras poco ambiciosas y meramente comerciales. A Caballero se le ocurrió entonces la idea de hacer una pieza fuera de lo común, que sacudiera al mundo del arte colombiano.

Fue así como nació El gran telón. Desde el principio, la obra fue concebida como un trabajo monumental. En primer lugar, por sus dimensiones: la pintó sobre un enorme lienzo blanco de seis por cinco metros. Además, la hizo con una técnica poco común para los grandes formatos: el carboncillo. Como si esto fuera poco, decidió pintarla en un salón abierto al público: así todos los visitantes podían observar su método de trabajo. El lugar elegido para la exhibición fue la tradicional Galería Garcés Velásquez, ubicada en el centro de la ciudad. Allí, Caballero colgó el lienzo y empezó a pintar, a mediados de 1990. Curiosamente, la galería estaba en un edificio que durante los cuarenta fue la sede de una iglesia católica liberal. Y en la pared donde Caballero situó el lienzo estuvo el altar de la iglesia.

“El gran público podrá saber ahora cómo pinta Luis Caballero. Sin embargo, como se trata de una obra ambiciosa, algunos van a calificar de exhibicionista su idea de someter la ejecución a la mirada de todos. Doy fe de que no es este el caso. No es el caso porque ya Caballero ha intentado y logrado superarse en diferentes ocasiones”, escribió Medina. Los modelos de El gran telón fueron los frescos con que Tintoretto decoró la escuela de San Roque en Venecia, y la serie de cuadros que hizo Roberto Matta en 1975, llamada El gran Burundún-Burundá ha muerto. La ambición de este enorme telón superaba la de cualquier obra que Caballero hubiera hecho antes, aunque tiene ciertas similitudes con La cámara del amor y con un enorme tríptico que presentó en la Bienal de São Paulo en 1972. Pero ninguna de esas piezas había sido concebida con ambiciones remotamente similares a las de El gran telón, que era una tarea titánica: “En plástica, hacer una gran obra es crear una imagen necesaria. Lo demás es decoración [...]. Eso es lo que intento: gran arte. Pero decía Matisse: si quieres ser pintor, empieza por cortarte la lengua”, escribió Caballero.

En septiembre, después de varios meses de intenso trabajo, Caballero terminó el lienzo, que no tenía título pero la crítica bautizó El gran telón. El nombre no solo hacía referencia al tamaño, sino al resultado deslumbrante. Sobre el lienzo se ven varios cuerpos que se retuercen de placer o de dolor, no importa: podría ser la representación de una orgía o una masacre. Lo sorprendente es el nivel de detalle que alcanzó y la intensidad de las figuras, que parecen moverse. Además, el contraste entre el negro intenso y el blanco de fondo hace que la imagen sea más dramática. “Ese lienzo inmenso consagra el afianzamiento de su pintura, que ha venido afirmándose en los dos o tres años anteriores por el abandono paulatino de los excesos gesticulatorios y del predominio de lo anecdótico”, escribió su hermano Antonio. Las figuras que Caballero pintó en El gran telón recuerdan el “cuerpo sin órganos” del que hablaron Antonin Artaud y Gilles Deleuze: cuerpos en los que confluyen todas las tensiones y los flujos del deseo.

Su meta no fue crear una obra, fue fabricar seres de carne y hueso, cuerpos reales en los que convergieran todos sus apetitos: “El cuerpo lo dice todo. Los sentimientos y la tensión, la fuerza, el placer. La tensión de un músculo y el abandono de una mano dicen mis propias tensiones y mis abandonos, mis sentimientos y mis deseos, una química donde el poder del cuerpo precipita una materia expresiva [...]. Hacer un cuadro no me interesa. Lo que yo quiero es crear seres. Fabricar esa persona que desearía poseer y no tengo. En ese sentido se trata de una pintura de frustración, y ensayo encontrar una unión erótica y prácticamente carnal entre la figura que estoy pintando y yo mismo”, le explicó a la revista francesa Masques.

Cuando le preguntaban a Caballero sobre la realización de El gran telón, citaba una frase del poeta francés Paul Valéry: “Lo que yo llamo ‘gran arte’ es simplemente el arte que exige que todas las facultades de un hombre se empleen en su producción”. Sin duda, la realización de esta obra monumental le exigió a Caballero el uso de todas sus fuerzas y lo llevó hasta el límite de sus propias facultades.

El aquelarre, Francisco de Goya (1798).

5. SOMBRAS NEGRAS (1991-1995)

En febrero de 1992, Luis Caballero se enteró de que tenía sida. Para entonces, la enfermedad ya era bastante común, pues había atacado a varias celebridades, artistas e intelectuales durante los años anteriores. El diagnóstico que recibió el pintor colombiano fue preocupante: la enfermedad estaba muy avanzada y le quedaba poco tiempo de vida. Caballero prefirió no hacer pública su condición y decidió seguir trabajando como de costumbre.

La enfermedad empezó a afectar su movilidad y por eso se vio obligado a trabajar con formatos pequeños. Su nuevo proyecto fue una serie de cuadros en blanco y negro. Seguramente Caballero estaba muy afectado por su estado y su angustia quedó plasmada en esta nueva obra: sus dibujos son un testimonio de cómo, poco a poco, la muerte se fue apoderando de él. Sus trazos violentos, el juego de las luces y el contraste de las sombras eran aún más intensos que en El gran telón. La serie fue expuesta en 1992 en la Grey Art Gallery de la Universidad de Nueva York. Y desde entonces fue conocida como Los cuadros negros.

De nuevo, el título que recibió esta obra no fue gratuito: tanto los críticos como los espectadores descubrieron la similitud entre este trabajo y las Pinturas negras que Goya hizo entre 1819 y 1823. El tono sombrío de los dibujos de Caballero recuerda los óleos que el pintor español realizó sobre las paredes de su casa, llamada la Quinta del Sordo, al final de su vida. “Goya y Caballero coincidieron al final de sus vidas. La última obra de Goya fue precisamente la de los cuadros negros que pintó en Madrid en la Quinta del Sordo. Con la seguridad del que sabe que ha producido algo importante, Caballero llamó negros a sus últimos cuadros sin adivinar, por cierto, que también serían los últimos”, escribió Álvaro Medina.

Después de Los cuadros negros, Caballero siguió trabajando en dibujos, grabados y sanguinas en los que jugaba con las sutilezas de los negros, los grises y los blancos. Esa paleta de color, como lo dijo alguno de sus amigos, era tal vez un presagio de lo que vendría: una larga agonía entre sombras. Los últimos cuerpos que pintó ya no se encontraban en un frenesí, sino en un profundo letargo muy cercano a la extinción. Cada vez sus figuras eran más abstractas, oscuras y difuminadas. Pero nunca abandonó su estudio del desnudo masculino: “Yo tengo en la cabeza una idea muy precisa de la belleza ideal y a la cual desgraciadamente no pertenezco. Eso es un motivo de frustración constante porque para mí la belleza es algo muy importante. Me queda, sin embargo, la posibilidad de poseer esa belleza dentro de una relación erótica o pintando. Pintando ese cuerpo bello que no tengo y quiero poseer”, le dijo a Ramiro Ramírez. Caballero seguía pintando cuerpos, lo dijo muchas veces hacia el final de su vida, para sentir su propio cuerpo.

Sin título, obra conocida como El gran telón (1990). Carboncillo y acrílico sobre tela.

Su condición degeneró muy rápido: el virus empezó a paralizar su cuerpo. La imposibilidad de pintar y su mal estado de salud lo sumieron en una profunda tristeza. Así que tomó la decisión de dejar su estudio en París y regresar a pasar los últimos meses de vida en Colombia, junto a su familia y amigos. De esta manera lo recuerda el escritor Juan Gustavo Cobo Borda: “Está solo. Lo acompaña la memoria de los cuadros que hizo y la decisión de irse a morir a Bogotá, cerca de su hermana Beatriz y de su amiga Azeneth Velásquez, compañera de los Andes y factótum, junto con Alonso Garcés, de su carrera [...]. Sentado en su silla intentará apenas un pequeño boceto, una simple línea que diga su dicha. Solo entonces reconoce que ya todo fue dicho y bien dicho”. El regreso a Colombia sin duda fue muy difícil, pues Caballero vivió la mayor parte de su vida en París y sentía que esa era su casa. Pero aun así, como dice Cobo Borda, no perdió las ganas de pintar y, con las pocas fuerzas que le quedaban, hizo algunos bocetos de dibujos muy sugerentes en sus últimos días.

El 19 de junio de 1995, Caballero murió en su casa en Bogotá. En su momento, los medios de comunicación dijeron que la causa había sido un “síndrome cerebeloso”, como publicó el diario El Tiempo. Pero, más que las razones de su muerte, lo que entristeció a amigos, familiares y admiradores fue su partida prematura: a los 52 años Caballero apenas estaba entrando en la madurez artística. Y muchos se preguntaban hasta dónde podría haber llegado su arte. “Su muerte es especialmente trágica porque le sobrevino, como a Darío Morales, en el momento de mayor plenitud y madurez de su carrera. [...] Me duele en el alma la pérdida de un artista que todavía tenía tanto que dar. Luis Caballero, apenas ahora, se empezará a situar en la posición de importancia que tiene dentro del arte colombiano”, le dijo Gloria Zea, entonces directora del Museo de Arte Moderno de Bogotá, a El Tiempo. Fernando Botero también se lamentó en el diario: “Es un gran artista, un pintor muy vital, el talento joven más importante que había en la pintura colombiana. Debo reconocerlo, Luis Caballero era el valor artístico más grande de nuestro país, de su nueva generación”. Después de su muerte se organizaron homenajes, exposiciones y retrospectivas en Colombia y algunas otras ciudades del mundo. Si bien Caballero no era un artista especialmente popular, su obra se cotizó mucho en el mercado del arte. También empezó a ser sujeto de muchos estudios: todos los críticos y académicos coincidieron en la importancia que tenía dentro de la escena colombiana y latinoamericana.

A pesar de que siempre se negó a titular sus cuadros y repitió, hasta el cansancio, que estos no tenían intención narrativa ni hacían referencia a ninguna situación específica, la obra de Caballero es un testimonio de su propia vida –pues, no queda duda, sus cuadros son mucho más autobiográficos de lo que pretendía– y una intensa búsqueda artística. La enfermedad dejó inconclusa su gran curiosidad y pasión por el arte: “Dejó de pintar a los cincuenta años, que es cuando los pintores empiezan a ser buenos. De las virtudes que señalé al principio –la ambición, el talento y la suerte– lo abandonó la suerte”, escribió su hermano Antonio.

Su legado fue inmenso: “Ha realizado la obra más dramática y conmovedora del arte colombiano. Su sentido testimonio no tiene parangón. Ni siquiera La violencia y las masacres de Alejandro Obregón tienen tanta consunción humana. Los hierros oxidados de Eduardo Ramírez Villamizar no tienen tanto dolor, y quizás tampoco tanta religiosidad. Algo de su resonancia trágica podría rastrearse en la etapa de sexualidad furtiva de Miguel Ángel Rojas o en las últimas obras sobre violencia de Beatriz González. Pero nada más. La voluptuosidad y la sensibilidad épica son solo de Luis Caballero [...]. Un arte ante todo de sí mismo y para sí mismo, con reglas de propio cuño, ejercido en aislamiento y soledad”, escribió Camilo Calderón Schrader. Caballero creó un universo propio y una obra única, no en su forma sino en su fuerza. Dejó un legado que ha inspirado a los jóvenes artistas desde entonces: el testimonio de un hombre que entregó su vida a la búsqueda de una obra de arte perfecta. Un pintor con esa ambición que solo tienen los grandes creadores: la de rivalizar con Dios.

* A menos que en el crédito se diga lo contrario, todas las imágenes de este artículo fueron tomadas del libro Luis Caballero (El Sello Editorial, 1995).

ACERCA DEL AUTOR

Dirigió la revista Gatopardo. En 2017 fue incluido en la lista Bogotá39 como uno de los mejores autores menores de 40 años de América Latina. Autor de Formas de evasión (Seix Barral, 2016). Acaba de publicar Perfiles anfibios (Encino, 2020).